Arete Guasu, la unidad del Pueblo Guaraní | Boletín

El arete guasu es una de las celebraciones más significativas del pueblo Guaraní, ya que reafirma su identidad colectiva, su vínculo con la naturaleza y su conexión con el mundo espiritual. En este contexto, el ipaye desempeña un papel como guía espiritual activando la memoria de los ancestros. Así, el arete guasu, más que una festividad, se convierte en un espacio de renovación del equilibrio entre el mundo visible e invisible, los vivos con los muertos, la naturaleza y la historia.

Arete Guasu, la unidad del Pueblo Guaraní

El arete guasu es una expresión viva que une al pueblo guaraní a través de la música, la danza y el diálogo con los espíritus. A lo largo de la celebración, se actualizan las relaciones con los ancestros, se fortalece el tejido social comunitario y se honra a los seres tutelares que habitan el monte, el agua y el cielo. Conocer el arete guasu permite comprender cómo esta fiesta se convierte en un espacio ritual donde la comunidad se reconoce a sí misma, reafirma su identidad y renueva su vínculo con el mundo espiritual que da sentido a su existencia colectiva.

¿Quiénes son los Guaraní?

El pueblo guaraní, tiene presencia antigua en el sudeste del actual territorio boliviano, conforma una sociedad que ha sostenido una cosmovisión particular, vinculada al equilibrio entre lo espiritual, lo comunitario y lo natural. Su presencia en el Gran Chaco Sudamericano —región que comparten Bolivia, Argentina, Paraguay y Brasil. Como indica el Ministerio de Educación (s.f.), el sistema cultural de este pueblo indígena se estructura en torno al Ñandereko, quiere decir “el modo de ser guaraní”, que guía tanto las relaciones familiares como el comportamiento colectivo y la interpretación del mundo.

Las autoridades tradicionales del pueblo guaraní desempeñan funciones que trascienden el liderazgo político convencional. Se reconocen figuras como el arakuaaija (consejero), el mbaekuas (hechicero) y el ipaye (chamán o sacerdote), quienes, además de orientar las decisiones comunitarias, resguardan el saber espiritual y el contacto con los seres no humanos. Estas figuras son parte de una estructura que no solo administra, sino que interpreta y media las relaciones entre el mundo visible y el invisible.

Una de las expresiones rituales que refleja este vínculo con la naturaleza es el avatikiri, momento en el que las mujeres se invitan entre sí —el mbarea— para ir al chaco a recolectar los primeros choclos, destinados a la preparación de la chicha de avatikiri. Esta acción no es solo agrícola, sino también simbólica: marca el inicio de la fiesta de agradecimiento a la Madre Tierra, activando un ciclo de reciprocidad con el entorno.

Dentro de la espiritualidad guaraní existe una creencia firme en Ñanderu Tüpa, “nuestro Dios Padre”, entidad suprema a la que están subordinados los iya reta (dueños). Estos últimos son considerados dioses tutelares de la naturaleza y cumplen un papel vital en la vida espiritual de la comunidad. Existen distintas categorías: kaa iya (dueño del monte), mimba iya (dueño de los animales), i iya (dueño del agua) y teko iya (dueño de la vida). Estos espíritus, según el Ministerio de Educación (s.f.), no son seres pasivos; tienen voluntad, decisión y poder sobre el mundo natural y espiritual

Además, en el universo guaraní también se reconoce la presencia de seres negativos, como los aña, espíritus nocturnos considerados peligrosos. Frente a ellos y a los ija —genios tutelares de bosques, ríos, cerros y otros espacios—, los guaraníes adoptan actitudes rituales específicas para mantener el equilibrio. Una de las frases rituales utilizadas al pasar por territorios que se consideran bajo dominio espiritual es: tunpareño taico, cherú, que puede traducirse como “sea yo salvo, oh padre mío”.

Este complejo sistema de creencias no constituye una simple mitología, sino una forma de comprender el mundo donde los seres humanos no están separados del entorno natural, sino que conviven con él, dentro de un orden regido por vínculos de reciprocidad, respeto y espiritualidad activa. Como sostiene el Ministerio de Educación (s.f.), la vida guaraní se sostiene en una relación directa entre sus normas morales, sus prácticas agrícolas, sus figuras de autoridad espiritual y una visión holística del universo, donde todo está interconectado.

La importancia del chamán ipaye

En la cultura guaraní, el chamán ipaye, ocupa un lugar central como guía espiritual, sanador y guardián del equilibrio entre el mundo visible y el mundo de los espíritus. Su importancia radica en su capacidad para comunicarse con entidades no humanas, interpretar sueños, realizar curaciones y proteger a la comunidad de enfermedades o males espirituales. El ipaye no solo transmite conocimientos ancestrales, sino que también preserva la memoria colectiva y la relación sagrada con la naturaleza. Su saber no se aprende únicamente por instrucción, sino a través de visiones, rituales y experiencias vividas, lo que lo convierte en una figura respetada y fundamental para la continuidad de la identidad guaraní.

Las poblaciones indígenas en Bolivia mantuvieron una relación activa y continua con sus territorios, saberes y sistemas de cura, que no fueron completamente destruidos por la presencia colonial, sino que se adaptaron, resistieron y permanecieron como parte vital de su cultura. Uno de los núcleos de esta cosmovisión fue el papel del ipaye o chamán, figura central en la organización espiritual, médica y simbólica de las comunidades. El conocimiento del ipaye no puede ser entendido sin considerar su conexión con la naturaleza y los seres que la habitan, así como las prácticas rituales que permiten la sanación, la visión del pasado y del futuro, y el tránsito entre mundos. Como explica Flores (2019), este universo espiritual y simbólico forma parte integral de un sistema de conocimientos que se mantiene a través de la transmisión oral, la experiencia directa y la vinculación con las entidades no humanas.

En este contexto cultural, el ipaye cumple un rol mucho más amplio que el de sanador. Según Flores (2019), se trata de una figura iniciada por los sueños, en los que se presenta un espíritu en forma de serpiente que le otorga el poder mediante un espejo. Este objeto simbólico le permite ver el pasado y el futuro, y es a través de él que accede a verdades no disponibles para otros miembros de la comunidad.

El ipaye maestro elige a su sucesor dentro de la comunidad. El aprendiz, que suele ser joven, atraviesa un largo proceso de formación en el que se familiariza con los rituales, las visiones y los viajes oníricos. Solo cuando logra tener sus propias visiones y recibir mensajes en sueños, puede ser considerado un ipaye. Este proceso de transmisión de conocimientos no se limita a técnicas médicas, sino que involucra una relación directa con seres no humanos: espíritus del agua (mboi-wuhu), de la selva (ka-ija-reta), y animales que colaboran en los viajes del alma, realizados durante el sueño, especialmente para visitar a los muertos.

La práctica de cura se basa en esta conexión íntima con el monte y sus seres. No se trata simplemente de utilizar hierbas o cortezas, sino de establecer una relación respetuosa con el espíritu de cada planta. La autora documenta el testimonio de un médico tradicional que explica: “los árboles saben lo que necesitamos, por eso cuando usas sus hojas o corteza le tenés que pedir permiso, no al árbol en sí, sino al espíritu del árbol” Flores (2019: 110). Esta relación espiritual permite que el poder medicinal se manifieste.

Asimismo, se considera indispensable retornar al monte a agradecer cuando una cura ha tenido éxito. Si no se reconoce a la fuente —el espíritu del monte—, el efecto ritual de la curación pierde su sentido. Los ipaye no se conciben a sí mismos como externos a la naturaleza, sino como parte de ella: el monte es “lo natural”, y ellos pertenecen a ese mismo orden.

Como plantea Flores (2019), estos conocimientos no pueden ser desvinculados de su matriz territorial y espiritual. La práctica de cura es, a la vez, una práctica de memoria, de conexión con los ancestros y de diálogo con otras formas de vida. En este sentido, el saber del ipaye constituye una forma de conocimiento situada, que escapa a las lógicas racionalistas occidentales y se sostiene en una comprensión relacional y simbólica del mundo.

La fiesta del arete guasu une cosmovisión y al pueblo Guaraní

A pesar de siglos de censura, desplazamientos y transformaciones territoriales, el arete guasu continúa siendo uno de los pilares fundamentales de la vida social y cultural guaraní. Esta celebración no solo activa la memoria de los antepasados y los vínculos espirituales con los muertos, sino que también fortalece las alianzas familiares y comunitarias, estimula la movilidad entre territorios dispersos y ofrece un espacio donde lo festivo, lo ritual y lo político se entrelazan. Como explica Domínguez (2020), el arete guasu ha logrado sostenerse aún en contextos de represión religiosa, moral y económica, convirtiéndose en una práctica resistente y estructuradora de la identidad guaraní.

La celebración del arete guasu, revela una extensión territorial amplia, que va desde el pie de los Andes en Bolivia y Argentina hasta el Chaco central paraguayo. En el caso del Chaco boreal del Paraguay, esta celebración se organiza cada año en época de carnaval dentro de las cinco comunidades guaraníes occidentales. A pesar de no constituir una unidad política formal ni compartir estructuras de representación colectiva, estas comunidades están unidas por trayectorias de vida, relaciones de parentesco y afinidades que se refuerzan especialmente durante el arete. Según Domínguez (2020), durante estas fechas, los desplazamientos para visitar familiares aumentan significativamente, y muchas personas buscan celebrar esta fiesta en su comunidad de origen.

Esta fiesta es itinerante porque gira en torno al convite, se mueve en distintos hogares de la comunidad, invitan a los organizadores y reciben al conjunto musical compuesto por flauta, bombo y arete guasu ejecutados exclusivamente por hombres. Al son de estos instrumentos, hombres, mujeres y niños bailan en ronda, aunque los jóvenes a menudo organizan sus propias rondas. La danza es circular, se baila de la mano o abrazados, y frente a los músicos, mientras todos comparten bebidas, especialmente la chicha, preparada con maíz recién cosechado. Domínguez (2020) señala que este calendario agrícola se mantiene como referencia ancestral, aunque la acción misional lo haya desplazado temporalmente al periodo del carnaval.

Uno de los aspectos más significativos del arete guasu es la presencia de los enmascarados, quienes beben y bailan junto con las demás personas. Según relatan los miembros de las comunidades, estos personajes representan a las almas de los muertos.

Durante la fiesta se invocan a los ancestros mediante máscaras y danzas, el ipaye actúa como mediador entre los iya reta que son los dueños de la naturaleza y la comunidad, garantizando que las acciones rituales se realicen con respeto y sentido. Su rol refuerza la dimensión espiritual de la fiesta y asegura que el arete no sea solo una celebración festiva, sino un acto de renovación colectiva y comunión con el orden sagrado guaraní.

El arete guasu era prohibido

Aunque durante décadas estuvo prohibida en misiones católicas y colonias menonitas, los guaraníes nunca abandonaron su celebración. Domínguez (2020) recoge testimonios sobre cómo la gente se internaba en el monte para festejar el arete guasu en secreto, incluso sabiendo que podrían ser reprendidos por hacerlo.

Las razones de esta censura fueron diversas. Para los misioneros, la estética y espiritualidad del arete alimentaban lo que consideraban supersticiones. Desde una perspectiva moral, se criticaba el hecho de que durante la fiesta se bebe, se baila y se enamora, mientras que desde lo económico, se desaprobaba que los guaraníes dejaran de asistir al trabajo en ese periodo. A pesar de todo ello, la continuidad del arete guasu demuestra su papel vital dentro de la sociedad guaraní. En palabras de Domínguez (2020), se trata de un motor de procesos sociales que reúne familias ava-guaraníes e isoseñas, teje redes de alianza y movilidad, y mantiene vivo un modo de estar en el mundo donde la música, el parentesco, el territorio y lo espiritual se celebran colectivamente.

Tiempos, fiestas y músicas

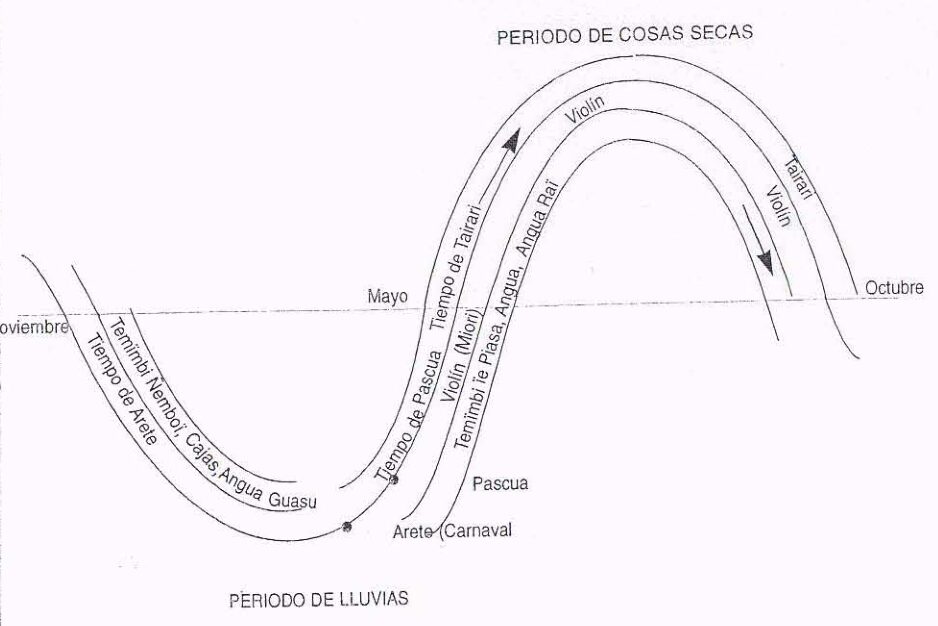

El actual calendario festivo musical de las comunidades guaraní es resultado de transformaciones, imposiciones y recreaciones. Como indica Sánchez (1997), se pueden identificar dos periodos en el calendario musical y organológico: el «tiempo de Arete» y el de «la Pascua»:

«Durante el Arete se tocan tonadas de Arete ejecutadas en quena (temimbi ñemboi) y cajas (angua), instrumentos propios de este ciclo» (Sánchez 1997); donde predominan los intérpretes de la caja (cajeros) que le dan una «enérgica presencia percutiva» que resuena en la fiesta. Y en el siguiente ciclo:

«La Pascua, fiesta introducida por los misioneros, inaugura un nuevo periodo en los repertorios como en el uso organológico. Cantos litúrgicos y el uso del violín serán característicos de esta fiesta y de este tiempo que se prolongará por unos dos meses» (Sánchez 1997).

En el siguiente «Esquema sinóptico», Sánchez muestra el uso de los instrumentos musicales y las fiestas en el ciclo Guaraní:

Fuente: Sánchez (1997: 68)

¿Cómo se realiza la fiesta?

La celebración del arete guasu entre los guaraníes occidentales no se limita a ser una manifestación festiva, sino que articula elementos rituales, políticos y afectivos que dan forma al tejido comunitario. Su organización activa memorias, renueva vínculos entre familias y comunidades, y pone en escena símbolos centrales de la cosmovisión guaraní, como la muerte, la lucha, la renovación y la continuidad del linaje. Como sostiene Domínguez (2020), el arete guasu no es un acontecimiento aislado en el calendario festivo, sino un proceso que comienza semanas antes de su realización oficial, con sonidos, gestos y acciones que movilizan a toda la comunidad.

Desde principios de enero, se oyen flautas y tambores en los patios de las casas, donde la gente se reúne a bailar en ronda. Este periodo de preparación, llamado atiku, se extiende hasta fines de febrero, anticipando lo que será la gran celebración. Durante estas semanas también se organiza el recorrido de la fiesta, se define qué casas serán visitadas por los músicos y danzantes, y los anfitriones —en muchos casos, miembros de familias tradicionales— hacen su convite a los organizadores. Como señala Domínguez (2020), cada una de estas casas está obligada a ofrecer chicha (bebida fermentada de maíz) y alimentos al conjunto musical, reafirmando así su rol dentro del entramado social y ceremonial de la comunidad.

El sábado anterior al carnaval se monta la cruz, un estandarte hecho de madera, hojas y flores, que acompañará la procesión durante toda la fiesta. Mientras se levanta, la comunidad gira en rondas de danza al ritmo de flautas y tambores, marcando un primer momento ritual. Oficialmente, la fiesta se celebra entre el domingo y el martes de carnaval, y termina frente al cementerio, cerrando un ciclo que une a los vivos con los muertos. Este recorrido itinerante, en el que el conjunto se traslada entre casas y lugares simbólicos, no solo activa la música y el baile, sino también los vínculos políticos y familiares. Domínguez (2020) subraya la importancia de este desplazamiento territorial, que reafirma alianzas y jerarquías internas en las comunidades.

El último día del arete guasu está marcado por una secuencia de “juegos” rituales cargados de significados simbólicos. Uno de ellos es la aparición de los kuchi kuchi, jóvenes cubiertos de barro que corren y ensucian a los presentes, mientras las mujeres intentan atraparlos. Luego, se presentan combates rituales entre los enmascarados, llamados agüeros (una variación de “abuelos”) o aña-aña (“alma errante”) y los toros, que representan al colonizador. Los toros derriban a los enmascarados y les marcan una cruz en la frente, en un acto de “santiguamiento” cargado de ironía. Más adelante, se escenifica la lucha entre el toro y el jagua (el jaguareté) o jaguar, donde siempre vence el animal silvestre. Finalmente, aparece el kereimba, guerrero guaraní que, armado con arco y flecha, derrota al jagua, en un cierre donde la victoria indígena se dramatiza como afirmación cultural y simbólica.

El final del ritual adquiere un carácter de despedida emotiva. Son frecuentes los llantos, no solo por los parientes vivos que regresan a sus comunidades, sino también por los muertos que han sido evocados durante la fiesta. Según explican los guaraníes, los enmascarados que bailan con la comunidad “vienen del matyvirocho”, es decir, del lugar de los muertos. Domínguez (2020) destaca el papel central del enmascaramiento ritual como forma estética y simbólica de convocar la muerte, la finitud de la vida y la memoria de los ancestros. En este sentido, el arete guasu no es solo una celebración colectiva, sino un acto de continuidad espiritual, donde el pasado, el presente y el porvenir se entrelazan a través del rito.

Hasta aquí el boletín con este artículo. Te dejamos las referencias para que las consultes, además te proporcionamos videos de la fiesta.

Fuentes e información adicional

Documentos

- Domínguez, María Eugenia (2020). Rito e historia en el Chaco boreal paraguayo. Notas sobre el Arete Guasu guaraní. Revista de recerca i formació en antropología, 25(3), 120-141.

- Flores, María Eugenia (2019). Los Guaraní y los Chané en el ahora. Chamanismo, religión y etnopolítica en el noroeste argentino. Vivencias Revista de Antropología. N. 54. p. 101-113.

- Ministerio de Educación (s.f.) Guaraní. Culturas Vivas. Saberes y conocimientos de los Pueblos Indígena Originarios Campesinos y Afrobolivianos.

- Sánchez C., Walter. 1997. «Fiesta y guerra. Música, danza, cantos e instrumentos musicales de los guaraní-chiriguano». en Música y cantos de los Guaraní . Documentación etnomusicológica No5 (DC – texto). Centro Pedagógico y Cultural simón I. Patiño.

Videos

Arete Guasu – Carnaval – Cultura Guaraní (Municipio de Camiri provincia Cordillera de Santa Cruz Bolivia 2008)

Arete Guasu la abundancia de la cosecha del maíz. Taypi la Comunidad de la Vida. 2019

Aguayrenda – Arete Guazú. Plurinacional TV. 2023

Arete Guasu Aguayrenda (Fiesta Grande, 2020)

Textos recomendados

- Pimentel Heredia, N. D. (2025). Sueños, vigilia y visiones en las prácticas de caza guaraní: Breves notas de un mundo increíble. Revista PachaKamani, (1), 5–14. Recuperado a partir de https://pachakamani.com/revista/index.php/rpk/article/view/2

¿Buscas más de contenido?

Únete a la lista de correos de nuestro Boletín vía E-mail. Desde allí, compartimos contenido adicional, como artículos, enlaces a libros, videos y podcast seleccionados para ti. Además tendrás acceso anticipado a nuestros webinars, cursos y todo el contenido de investigación cultural que realizamos. Todo llegará directamente en tu correo electrónico. ¡Suscríbete ahora!